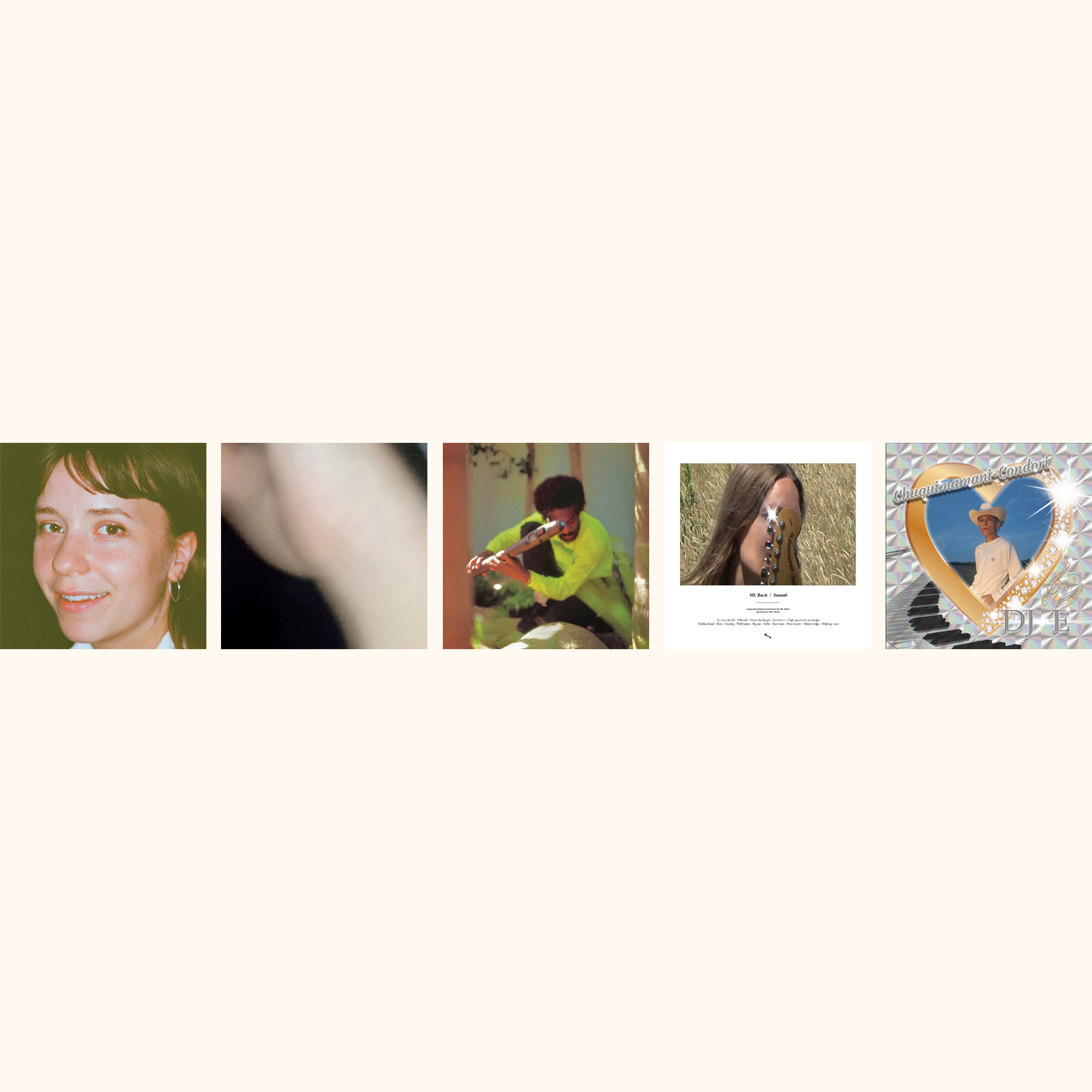

Nesta edição de 5 Discos, 5 Críticas analisamos um dos primeiros álbuns a marcar o ano de 2024 e quatro discos que ficaram por abordar no ano passado. Falamos de Astrid Sonne, artista dinamarquesa que trocou as composições instrumentais por uma faceta mais pop; Diana XL, que percorre o caminho inverso; André 3000, que também surpreendeu os fãs com um álbum new age ou ambient; ML Buch, que caminha por percursos psicadélicos e etéreos; Chuquimamani-Condori, também conhecida por Elysia Crampton, mestre das colagens sonoras nas quais mistura diversos samples de origem latina ou indígena.

Astrid Sonne – Great Doubt [Escho]

Em Great Doubt, a voz de Astrid Sonne passa a tomar a dianteira. É uma novidade no percurso da violista e compositora dinamraquesa, que no passado explorou a relação entre o acústico e o digital, sempre de forma instrumental, colocando em diálogo guitarras, modulares e teclados MIDI com orquestrações de sopros, cordas e outros instrumentos de recorte clássico.

Tal como as compatriotas CTM, Ydegirl e ML Buch, cúmplice de várias aventuras, a música de Sonne é difícil de enquadrar, situando-se entre o rigor da composição contemporânea e o desejo de experimentar com os códigos que informam a música pop, numa moldura electroacústica feita de veludo. A introdução da voz nestas novas composições (ou deveremos chamar-lhe canções?) coloca a artista numa nova posição de vulnerabilidade, funcionando como elemento aglutinador na colagem de sons e pensamentos sobre as circunstâncias que pautam a vida adulta em pleno século XXI.

E no que toca a interrogações, “Do You Wanna” é o seu cartão de visita. O que começou por ser uma piada entre amigos evoluiu para um receio que capta a essência de uma geração, questionando as implicações de trazer uma nova vida ao mundo quando a precariedade, a crise da habitação e a falta de emprego qualificado são o pão nosso de cada dia. É um retrato contemporâneo de uma geração desamparada e à beira da vertigem, mas com algum humor à mistura. “Give My All”, por exemplo, resgata o refrão à canção com o mesmo nome de Mariah Carey, e o tema “Boost”, inteiramente instrumental, é um exercício de produção com um subtexto satírico onde a saturação das batidas eletrónicas dá lugar a uma atmosfera esfuziantentemente nervosa e desequilibrada.

Na jornada imersiva pelo interior de Astrid Sonne, o concreto e o abstrato emergem como símbolos indissociáveis de um processo intrínseco às convulsões do mundo exterior. A incerteza é a sua única bússola.

Filipe Costa

Diana XL – Mar Morto [æ]

O mar de Diana XL está longe de estar morto. É um organismo autóctone, fértil e em constante mutação, ciente do seu território mas com um desejo ardente de romper com o padrão instituído, procurando novas formas de ser e existir. Mar Morto, o seu mais recente álbum, reduz a música da cantora-produtora à sua matéria mais essencial, tirando partido do silêncio, da deriva e das tonalidades clássicas da música ambiental para expressar sentimentos que vão além do que é tangível.

Calma como uma tempestade, rompe sobretudo pela simplicidade e transparência com que se agarra à intimidade, tentando fazer desse confronto motor para a mudança. Exemplo vital de afirmação – individual, mas também de uma identidade queer, plural e transdisciplinar –, Mar Morto representa mais um capítulo no processo de transformação que corporiza o ideal libertário de Diana, um corpo exploratório onde predominam as atmosferas e os ambientes telúricos que só a espaços escutávamos nos antecessores XL (2021) e Bass Queen (2023).

Desenvolvido entre 2021 e 2023, Mar Morto encerra “um ciclo de inspiração da natureza” que tem na sina dos novos fados um possível indicador de novas madrugadas, atirando-se de cabeça a um som com tanto de visceral quanto de vulnerável. Uma ferida aberta onde as revoluções queer de Odete, Aurora e da cúmplice Dakoi se relacionam com a beleza desarmante de Malibu, 7038634357 e outras figuras cuja música parece dissolver-se no éter, desmontando o corpo das construções normativas e patriarcais. Não há espaço para prendimentos neste mar de inquietações.

Filipe Costa

André 3000 – New Blue Sun [Epic]

Dia 17 de novembro de 2023 ficará para sempre marcado como o dia em que o titã de hip-hop André 3000 lançou o seu álbum de estreia a solo: A New Blue Sun. Todavia, ao invés de explorar o hip-hop, explora um estilo mais inclinado para o new age, ambient e o spiritual jazz. Ora, esta trajetória poderá cair em surpresa para os menos atentos. No entanto, a ausência de André 3000 não é propriamente segredo: afinal – desde o lançamento em estúdio do último álbum dos Outkast (Speakerboxxx / The Love Below, de 2003) – não foram muitas as aparências do artista estadunidense no cenário do hip-hop, com o próprio a referir em diversas ocasiões a sua falta de vontade de seguir essa vertente.

Dito isto – e passando então para o álbum per se: New Blue Sun trata-se de um álbum de 87 minutos repletos de hipnotismos exuberantes e misticismos espacialmente meditativos, superando – na sua generalidade – as minhas expectativas.

De destacar o trabalho fulcral do coprodutor Carlos Niño, que creio ser um dos grandes responsáveis para elevar este projeto a um nível acima, servindo de arquiteto para uma paisagem sonora bastante sólida, pegando no lado mais Pharoah Sanders que André 3000 tinha para oferecer com a ideia deste álbum e complementando-a com uma faceta um quanto próxima da sonoridade de Tim Hecker, por exemplo.

No fundo, trata-se de um álbum bastante fluido, cuja única falha possa decair na sua estadia que poderá ser considerada um quanto exagerada para alguns. Afinal, ainda são 87 minutos. Ainda assim, creio que este trabalho já cementou André 3000 no mundo do ambient, tendo-se estreado com um dos melhores trabalhos de 2023, dentro do seu género.

Tendo tudo isso em conta, a curiosidade paira: como irá o ex-OutKast seguir daqui para a frente? Aguardaremos ansiosamente.

J.P. Antunes

ML Buch – Suntub [15 love]

Suntub, o segundo álbum da artista ML Buch, é potencialmente um dos álbuns mais subvalorizados do ano passado. A cantora e instrumentista dinamarquesa que é a força motriz do projeto dá o próximo passo do seu registo com base nas sonoridades do shoegaze, da psicadélia e do ambient, que é em iguais partes minimal, pastoral e garrido.

Ainda pegando no aspecto estilístico, a instrumentação, no geral, é invulgarmente límpida, com a guitarra a tomar as rédeas de uma orquestração em que brota a aura de uma melancolia que demonstra ser igualmente nebulosa e reconfortante. O trabalho vocal de Marie Louise, apesar de não marcar muita presença ao longo do álbum, também contribui para essa atmosfera de constante torpor com a sua voz áspera, mas suave.

O alinhamento do álbum que conta com dezessete faixas inclui uns destaques, cada um com o seu twist da sonoridade que define o álbum, como a faixa de abertura “Pan over the hill” a denotar uma candura que não destoaria de um registo mais new age, “Flames shards goo” a ter tanto de alucinante como de taciturno, “Fleshless hand” a denotar um cunho mais folky e “River mouth” a demonstrar estar muito próxima de ser considerada grunge… isto sem falar nos momentos instrumentais como a etérea “Somewhere”, “Clearing” com os momentos droney e “Big Sun” com um trabalho de guitarra que roça o fuzzy. No geral, Suntub merece a atenção por uma rodagem da parte de todos, e no caso particular de fãs do género, é mesmo a não perder de vista.

Ruben Leite

Chuquimamani-Condori – DJ E [edição de autor]

Elysia Chuquimia Crampton, que hoje se apresenta sob o nome nativo Chuquimamani-Condori, é uma artista, compositora e poeta ameríndia de ascendência aimara. As suas obras são verdadeiras investigações, um laboratório de pesquisa sobre as profundas feridas por cicatrizar do legado colonialista espanhol e dos crimes que ainda assaltam a memória sul-americana. A crítica da soberania e a abolição carcerária, a tradição andina e a história e resistência de pessoas trans são algumas das causas que a artista e ativista sediada no sul da Califórnia tem vindo a abordar ao longo da última década, explorando a relação entre o moderno e o tradicional a partir de um reencontro com o que é primordial (história, memória, identidade).

No seu mais recente álbum, DJ E, descrito pela própria como o som de “40 bandas a tocar” ao “mesmo tempo”, a autora de American Drift volta a evocar os sons da diáspora andina como o huayno, a cumbia e o caporal, reconfigurando-os em camadas hiper-saturadas de fragmentos e outros detritos digitais de fidelidade reduzida, batidas quebradas e espectros de vozes processados até à medula. Há aqui guitarras monolíticas (cortesia do irmão Joshua Chuquimia Crampton), linhas de piano desafinadas, acordeões vibrantes e samples de paragens diversas a embater uns nos outros, tudo filtrado por um CDJ, um sampler e alguns teclados adicionais.

Tal como todos os seus lançamentos, é mais uma declaração de independência, um apelo à libertação que desafia códigos binários de sexo e género, pátria e apátrida, (re)construção em oposição à desconstrução. Orgulhosamente cru, primitivo e não masterizado, DJ E representa o farol de uma artista em dilatação, corporizado no ideal combativo de uma figura em contracorrente com a homogeneidade branca, heteronormativa e socialmente padronizada.

É música que só poderia existir neste efervescente presente: excessiva, libertária, impossível de classificar. A única lógica é a ausência dela.

Filipe Costa